Le Thérapeute, René Magritte

Há pouco li um texto no substack gringo intitulado Pseudonyms lets you practice agency, de Henrik Karlsson. Traduzindo: pseudônimos permitem que você pratique agência. O texto explora como o uso de pseudônimos na internet pode ser uma forma de libertação e agência criativa. O autor compartilha sua experiência de escrever sob pseudônimos em fóruns online sem o peso da identidade real.

Ele argumenta que a autenticidade não está apenas em usar o próprio nome, mas em como se interpreta e desempenha diferentes identidades. Fiquei refletindo sobre as coisas que gostaria de escrever, e não escrevo por receio desse entrelaçamento com minha ‘persona pública’ - condição de qualquer usuário na internet. (Ex: e se alguém deixa de contratar meus serviços por algum posicionamento?)

Mas essa hipótese cai por terra, já que poderia ser contratada pelos mesmos motivos. Acredito que seria suficiente a maneira como escreveria/abordaria tais temas sensíveis para ter agência.

Karlsson sustenta que pseudônimos podem desbloquear a criatividade e permitir a exploração de novos aspectos de si mesmo. Até aqui, tudo interessante e curioso, acredito que ele esteja certo em seu argumento. Quantas escritoras se valeram de pseudônimos (sobretudo masculinos) justamente para garantir a agência de suas obras?

Seguindo esta trilha da bolha algorítmica, pois parece que esse assunto sentou no meu colo, outra pista apareceu. Precisei reler um pequeno clássico da teoria da comunicação: Opinião pública, do Walter Lippman, publicado originalmente em 1922 - que aborda questões ainda muito atuais e é cobrado nos concursos na área de comunicação.

“Grandes homens, mesmo durante o período de suas vidas, são usualmente conhecidos pelo público somente através de uma personalidade fictícia. Eis a parcela de verdade no velho ditado de que nenhum homem é heroi para o seu criado. Há nele somente uma parcela de verdade, posto que o criado, e o secretário particular, frequentemente estão imersos na ficção”.

Se somos todos, em maior ou menor medida, personagens da nossa própria vida, dissimulando com toda honestidade nossos papeis, quem somos nós? Como nos definir ou por que fazemos isso?

Somos todos geminianos?

(brincadeira)

Quando estava cursando a graduação de História, me tornei amiga de uma professora. E na estreiteza da nossa relação ela me disse algo mais ou menos assim: Raisa, observando você em sala de aula e você fora dela, são duas pessoas completamente diferentes. Disso tenho absoluta consciência. No ambiente de trabalho ou em qualquer outro que exija compostura, tenho. Já no conforto da companhia dos meus primos, por exemplo, posso deixar emergir meu espírito da quinta série ou me expressar sem reservas morais.

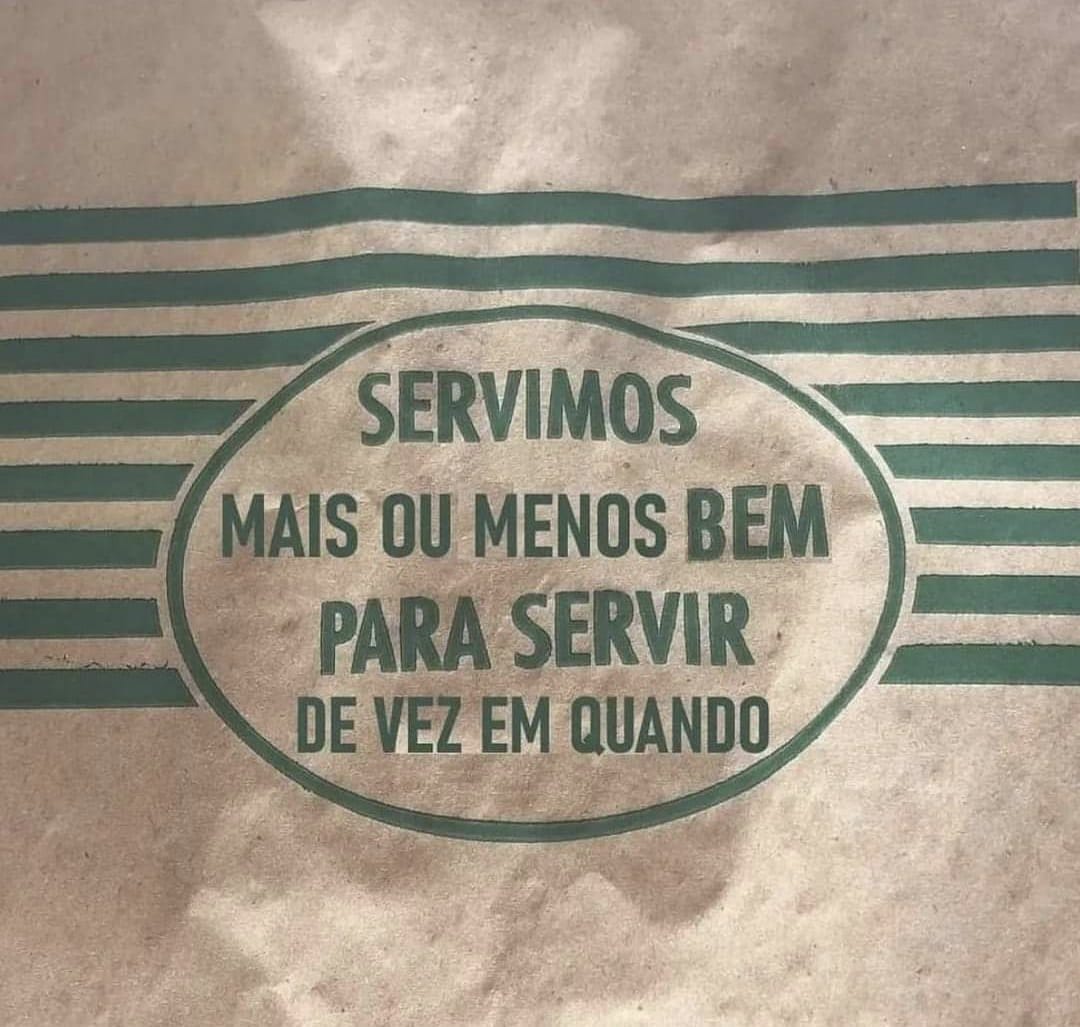

Talvez a arte da agência ou o sucesso da circulação social esteja atrelado ao domínio de dissimular com honestidade. Saber dançar conforme a música. Administrar a multidão que cabe dentro de nós e os salões no qual dançamos por aí.

Isso seria apenas uma dissimulação para sobreviver socialmente no mundo e faz parte. Afinal, o mundo é um grande teatro: veja as festas de 15 anos - com seus trajes de realeza démodé atemporais. Cafona desde sempre; confraternização da firma. Ninguém quer ir; Natal. Simulacro da família perfeita e maravilhosa, Batizado. Puro suco da convenção. E por aí caminha nossas encenações convencionalizadas.

Não estou afirmando que precisamos abdicar da ‘identidade’ e ser um falsão que transita pelo mundo concordando com qualquer estupidez. Mas não consigo deixar de pensar que é preciso muitas vezes colocar a verdade para descansar, ou nossa identidade para descansar e atuar no mundo.

Sempre serei grata a um amigo que, certa vez, me alertou sobre como eu estava chata. Em toda mesa de bar militava, enquanto as pessoas só queriam tomar uma cerveja em paz. Ou seja, desagradável e inconveniente. Com esse “toque”, aprendi a me posicionar nos momentos oportunos, com quem valia a pena o diálogo, silenciar e até mesmo refinar minha curadoria de amigos de botequim.

Uma grande dissonância

Rosa Montero, em o Perigo de estar Lúcida, diz existir duas verdades:

Todos somos iguais;

Todos somos diferentes.

Nessa premissa cabe todas as complexidades do ser humano.

Em A louca da casa me marcou duas passagens:

Para ser, temos que nos narrar, e nessa conversa sobre nós mesmos há muitíssima conversa fiada: nós nos mentimos, nos imaginamos, nos enganamos

Inventamos a nós mesmos. Nossa identidade reside na memória, no relato da nossa autobiografia. Portanto, poderíamos deduzir que os humanos são, acima de tudo, romancistas, autores de um romance único cuja escrita dura toda a existência e no qual assumimos o papel de protagonistas.

Sempre haverá uma dissonância entre como nos vemos, como realmente somos e como os outros nos enxergam. Logo, se nós somos uma multidão, qual seria nossa identidade real?

Tenho minhas desconfianças sobre a ideia de identidade atrelada a uma essência imutável. Se em diferentes fases da vida, mudamos naturalmente ou à força, como sobreviveria essa tal ‘essência’? Caso isso exista, minha essência seria não ter essência…

As identidades parecem que estão em trânsito o tempo inteiro, sobretudo nesta sociedade maluca que nos obriga a existir em duas dimensões: o real e o digital; e sem contar os inúmeros papéis que colocamos em prática em uma única existência: a mãe, a trabalhadora, a esposa, a filha, a militante, etc. E nem sempre eles são coerentes entre si.

Mas tem um momento que eu talvez sinta o âmago do meu ser: tomando banho. Ali, despida e sozinha, consigo sentir debaixo do chuveiro a Raisa naquele corpo. Talvez uma Raisa que poucos conhecem. Seria isso nossa identidade real? Lapsos de consciência que apresenta a dimensão que é habitar um corpo (o meu corpo) e morar na minha cabeça (um cérebro todo meu). Bem ali naquele banheiro, a minha identidade é não ter uma identidade e apenas ser.

A vida pede performance e nesse processo rótulos são criados e têm efeitos na realidade. É preciso uma dose de coragem para bancar isso e ignorar as leituras equivocadas que fazem da gente ao longo do percurso. A dissonância…

Acho razoável se valer de determinadas máscaras para sobreviver neste mundo, mas é muito confortável quando sabemos quem somos mesmo diante do espetáculo e quando conquistamos espaços que podemos ser nós mesmas, sem precisar colocar a verdade para descansar.

Na minha multidão mora a Catarina (uma persona chata, crítica - a impostora); e também mora o Dionísio, que me incorpora no sábado desejando todos os prazeres e excessos); mora a Raisa professora de adolescentes, mora a Raisa mãe, a Raisa esposa, a Raisa nenéia - que quer ver a casa limpa e a RAISA, que emerge debaixo do chuveiro sem plateia.

Nossos lugares no mundo, da Regiane Folter;

Quantos eus há em mim, Hannah Substack;

O que Barbra Streisand ensina, Davi Boaventura;

Alteridade religiosa no samba e na literatura, Eduardo Bonine;

Baseado em fatos e pessoas reais, David França Mendes

A história de quando comecei a terapia mas continuei meio doido, Marcos Candido.

Oxi

Estava refletindo sobre essa fluidez do ego, sobre essas personas que nos habitam, e no quanto o digital dita máscaras cada vez mais parecidas. Como encontrar o cerne quando nossa multiplicidade ferve? Amei seu texto. 🤗👏🏼🌷

Nossa, amiga, eu ando pensando muito nesse tema, especialmente agora, tendo que "performar" em outro idioma. Esses dias estava na casa de uns amigos, que são canadenses, e pensando em como a minha personalidade muda quando estou com eles. Sou mais retraída, menos espontânea, mais tímida, me sinto menos inteligente as vezes (lembro muito de um espiódio da série Modern Family, em que a personagem Glória expressa sua frustração em viver em inglês, ela fala que se as pessoas soubessem o quando ela é inteligente e engraçada em espanhol). Mas tenho entendido também que faz parte. No fundo é isso, a gente vai construindo nossos vários eus e vai os apresentando ao mundo, às pessoas, em diferentes situações.